電気点検

精�密電気点検の項目と価格となります。

高圧以上はご相談ください。

詳細内容は下図

精密電気点検

目視点検

内容

インピーダンス測定(故障パネル診断)

サーモグラフィー画像(赤外線カメラ画像)

直流開放電圧

動作電流

交流電圧

接地抵抗測定

絶縁抵抗測定

トルクドライバーでの増し締め

(パワコン、分電盤)

パネル

パワコン

架台

基礎

ケーブル

集電箱

監視システム

フェンス

地盤

報告書提出

地上設置低圧発電所

(1基)

精密電気点検料

50,000円(税別)

高圧以上

ご相談

電気点検の「必要性」

電気点検を行う理由は主に以下の3つの項目より行われ順に解説していきます。

1、不具合(故障)や発電量の低下の防止

2、事故で他者に損害を与えてしまうリスク回避

3、法律での義務化

4、災害保険料高騰と免責設定

◆1、不具合(故障)や発電量の低下の防止

故障すれば修理費用が発生し、一時的に売電量低下で利益減少となります。

電気点検で全ての故障が防止できるかと言えばNOです。

しかし予防できる不具合もあります。

例えばPCSやブレーカーのビスの緩みは接点が薄くなりショートしPCSの故障や火災に。パネルのクラスタ断線の放置で発電量の減少。電圧異常に気付かず噛害断線で発電量ロスに。結束バンドが外れてたらケーブルのストレスに。等事例は多数存在します。

そして以下の表の通り年々故障率が上昇していきます。

-

メンテナンスフリーと言われていた時代がありますが、事故の増加で国が義務化したのです。

-

家や車もメンテナンスしなければ壊れます。

-

それに比べれば発電所は壊れにくいです。

-

しかし壊れないわけではありません。

-

右図のように故障は年々増加していきます。

-

壊れるだけでなく火災を伴う危険性もあります。

-

多くは常に見れる場所にはないので最低限の点検を行い安定した運営を。

(不具合事例は「発電所の修理」をご参照下さい。)

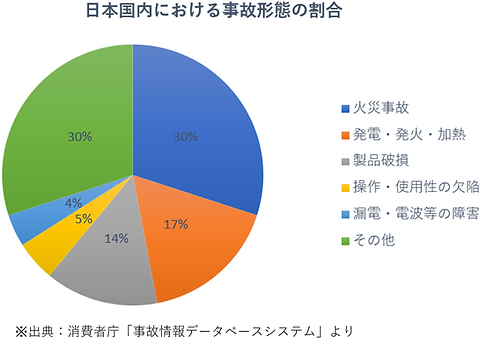

◆ 2、事故で他者に損害を与えてしまうリスク回避

1、太陽光発電設備は電気を作って販売するシステムです。

構成要素の主なソーラーパネル、 パワーコンディショナー、ケーブル、集電箱、監視システム、全て電気が通って大電力を生み出しており、事故の大部分が電気による大火災に発展するリスクが常に存在しております。

大事故が発生すれば周囲に被害を及ぼす可能性も高くなってきます。

(事故事例をご参照ください。)

2、ソーラーシステムは板状のパネルが大量に傾斜角をつけて配置されています。

台風等で風を受けやすい的となり、飛散すれば周囲に被害を及ぼす危険性が高くなります。

第三者に被害が及ばないように適切に管理する事が望まれます。

愛知県田原市での台風24号によるパネル飛散事例

引用元・一般財団法人 日本熊森教会

◆ 3、法律での義務化

太陽光発電のメンテナンスは、下図のように「電気事業法」と「改正FIT法」で義務化されています。

義務化の対象になっている太陽光発電所のメンテナンスを行っていない場合、「認定取消」などの措置を受ける可能性もあります。(認定取消についてをご参照ください。)

「義務化されているメンテナンス」の内容は、

「一般社団法人 日本電機工業会」と「JPEA(太陽光発電協会)」が発行している

「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」を参照します。

このガイドラインをまとめたものをメンテナンス項目に組み込んであります。

◆ 4、災害保険料高騰と免責設定

損害保険大手4社

ここ数年で高額な保険利用率の急増に伴い2022年秋ころから保険会社各社が「保険料の値上げ」が相次ぎ、2023年~2024年にかけて「免責金額の設定」が追加されました。

さらにオリエンシート提出(発電設備の詳細を記載)、休業補償の「免責設定」または「期間縮小」が発表されました。

免責金額とは損害額のうちの自己負担額のことを言います。

2024年現在で各社「100万円」としています。

つまり数十万円の工事の場合は保険が使えない「実費」となります。

数百万円でも「100万円」は自己負担となります。

保険で損害を補填しきれない分、事故を起こさない発電所の運営が重要となってきました。

続いて銅の価格上昇でケーブルの「盗難」が急増しています。

盗難を防ぐ事は非常に難しい問題ですが、対策で軽減できる事もあります。

メンテナンスを行い人の管理の目が行き届いている状態を維持し続ける事。

防犯カメラ等で監視している体制を訴え続ける事。

監視システム等があれば異常時に現地へ急行する事。

精密電気点検の作業風景